油管杆“户籍式”管理提升开发效益

油水井有数千口,油管杆有数十万根,且看不见、摸不着,使用中流转环节多,回收修复又很繁,如何才能对每一根油管杆实施精细管理?胜利油田滨南采油厂的做法是给它们刻上身份标识码,让每一根油管杆拥有终身“身份证”。 这是滨南采油厂实施的油管杆、井下工具“户籍”式信息化管理。这种方式实现了从入库、发放、入井、回收、修复、直至报废的“全生命周期”管理,为油藏的科学开发提供了强力支撑。 为每根管杆制作终身身份证。 在油田开发中,油管、抽油杆、井下工具是连接井口与油层的通道。作为油水井生产的重要组成部分,其管理水平直接关系着油水井免修期长短和作业成本的高低。 每家采油厂的油管杆数量都很庞大。据滨南采油厂副厂长舒华文介绍,油管杆的花费占滨南采油厂材料费用的21%,占作业主材费用的55%。与此不相称的是,受技术、设备等因素制约,油管杆的管理、使用相对粗放,急需推进精细化管理。 2008年以来,他们创新实施油管杆“分单位、分年限、等寿命”管理,对管杆分采油单位、分油藏类型、分特种井进行管理,对在用管杆按照一年、二至三年、三年以上进行管理,较好解决了油管杆各单位混用、新旧混用造成的影响油井免修期问题。该模式曾获中国石化创新成果一等奖,并在集团公司推广。 但舒华文认为这仍不够精细。比如,同样是使用一年的管杆,由于所处油井工况不一,其失效程度会有所差别,仍没有实现真正意义上的“等寿命”。而且管杆完全依靠人工管理,精细程度不够,网上运行的数据也不完整、未共享。每口油水井管杆腐蚀、断脱、偏磨等失效原因的数据采集分析也未实现,出现质量问题不能全程、准确追溯;同时,每根管杆、每个井下工具从投产到报废完整和关联的数据库也未建立,无法提供延长油水井免修期、优化管杆工具使用的数据支持,指导作用不突出。 基于此,三年来,他们克服管杆投入批次多、数量大,井下工况复杂等难题,着眼于建立数字井筒,为每一根油管杆和井下工具制作终身‘身份证’,实现其全生命周期管理。 “不论你在哪里,我都能找到你” 4月7日,在滨南准备大队油管厂里,一根新油管在距离接箍500毫米处,被刻码机刻下0.3毫米深的唯一身份标识码。通过识别系统后,这根油管的生产厂家、类别、投产年月序列码等信息被录入厂油管杆“全生命周期”管理信息系统。 据准备大队副大队长姜文峰介绍,身份标识码信息量大,易识别,识别准确率达100%。入井一个检泵周期后,在回收修复过程中,同样可对油管壁厚、接箍更换等参数进行采集。通过信息识别,还可实现油管分单位、分规格、分年限自动分检。 有了“身份证”的管杆,改变了传统的作业方式。油管杆来到井上后,员工用手持终端识码设备,逐一对下井油管编码进行信息采集,存储后自动生成该井的油管使用管柱图,建立起数字化井筒。随后,利用无线或可移动存储卡,将每根油管编码信息传至管理信息系统,实现对某一根油管位置和信息的实时查询。 随着时间的推移,通过对每根油管回收、修复直至报废“全生命周期”信息的数据采集,可实现对全厂管杆投入总量、目前完好数量和报废数量的实时查询,为优化管杆投入、深挖管杆价值提供支持。 大数据,大效益 油管杆“全生命周期”管理信息系统里的大数据,带来了实实在在的大效益。借助这些大数据,工作人员可进行偏磨分析、质量追踪以及油藏状况、作业效果分析,促进油藏精细化管理。 工艺所副所长李宏忠是受益者之一。平时,他最关注的是作业井现场描述模块的信息积累。一口油井进行作业维修时,作业员工对起出的管柱和工具,按照腐蚀、偏磨等类型,描述油井存在的问题,并附上不同角度的照片,传至数据库。 这些信息,对他来说可谓至宝,改变了以往多部门、多单位人员跑现场的情况,大家在网上就能对井实施远程会诊。“更重要的是,数据库把以往不全面、不连续的信息串联起来,为区块和单井诊断分析提供数据支持”。 以往,对一口井的作业描述不够精细,只有通过作业发现具体问题,缺少管杆、工具投产年月、入井次数等信息,且没把这口井历年作业的信息直观有效地连接起来。现在,随着数据不断积累,这些问题将迎刃而解。管理人员能够放长视线、准确全面地对区块、单井进行诊断分析。 以林樊家油田的腐蚀问题为例。他们通过对管杆单井使用周期的统计分析,全面掌握腐蚀井的腐蚀部位和管杆的使用年限、入井次数等规律,在实现检修预警的同时,还可选用优质管下入腐蚀部位,延长免修期。

来源:中国石化新闻网

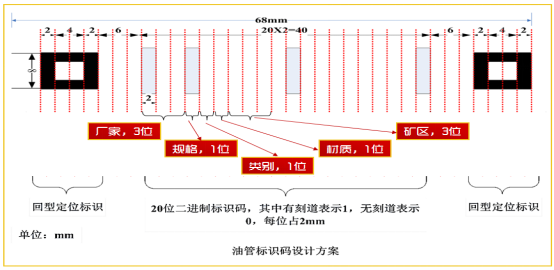

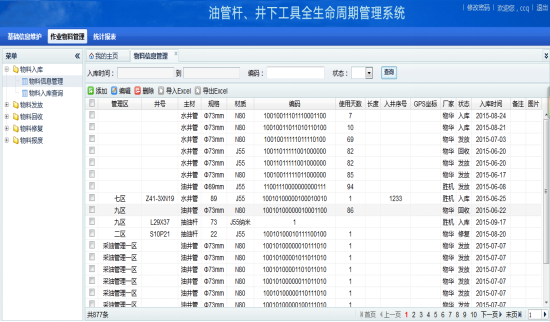

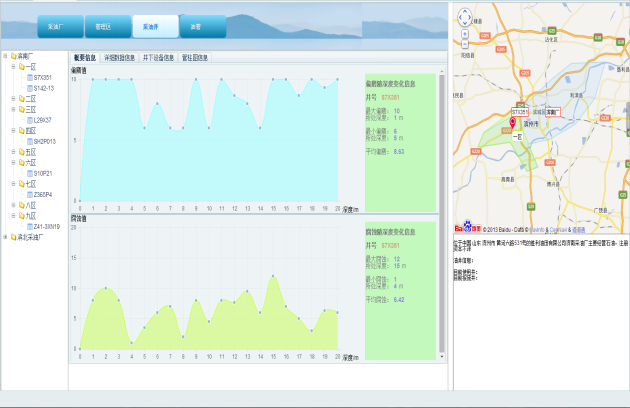

|